你刷牙時曾經發現牙齦破了一個小洞、又痛又刺嗎?或者吃東西時牙齦突然破皮、流血,照鏡子一看還出現白白的一塊?

「牙齦那裡有個小洞,碰到就痛,吃東西都不太敢咬。」

「前幾天刷牙流血,以為只是太用力,結果今天變成牙齦破洞還腫起來。」

「戴假牙後常常牙齦潰爛,擦藥也沒好,越來越怕是口腔癌。」

如果你曾有這些情況,上網搜尋「牙齦破洞怎麼辦」時,應該也看到不少可怕的結果——有的說可能是牙周病惡化、有的甚至提到癌變。

但先別太緊張。

多數牙齦破洞並不是重症警訊,而是牙齦受到機械刺激、細菌感染或免疫力下降的暫時性反應。關鍵在於找出原因、維持口腔清潔與免疫平衡,讓牙齦有機會自然修復。

接下來我們一起看看,牙齦破洞到底是怎麼發生的,以及哪些人特別容易遇到。

文章目錄

一、為什麼會牙齦破洞?常見成因與高風險族群

二、牙齦破洞與免疫力的關聯:從微生物到發炎反應

三、牙齦破洞白白的代表什麼?潰瘍還是感染?

四、牙齦破洞多久會好?修復與保養重點

五、牙齦破洞怎麼處理?自我護理與就醫時機

六、預防牙齦再破洞的生活習慣與營養建議

七、常見問題 FAQ

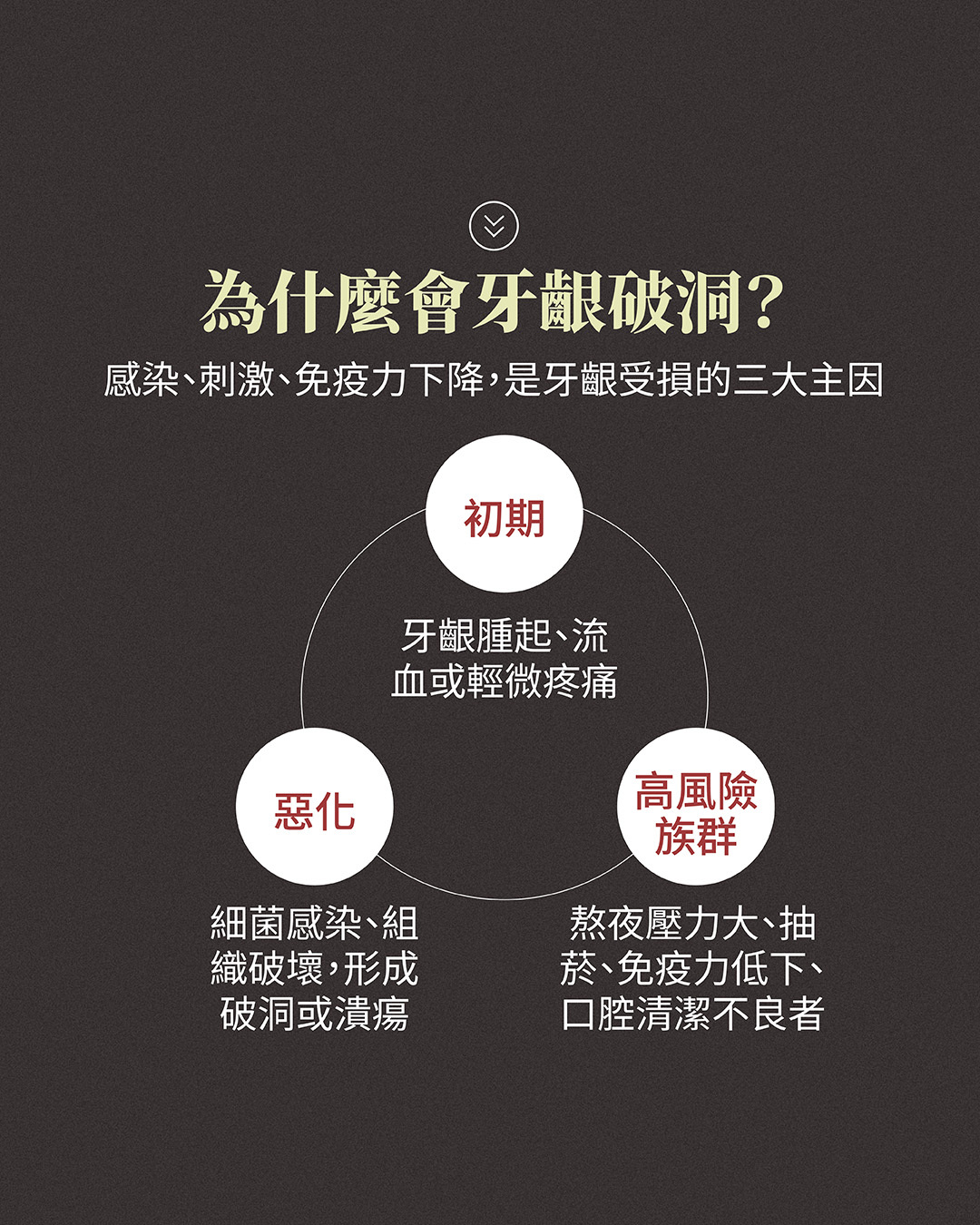

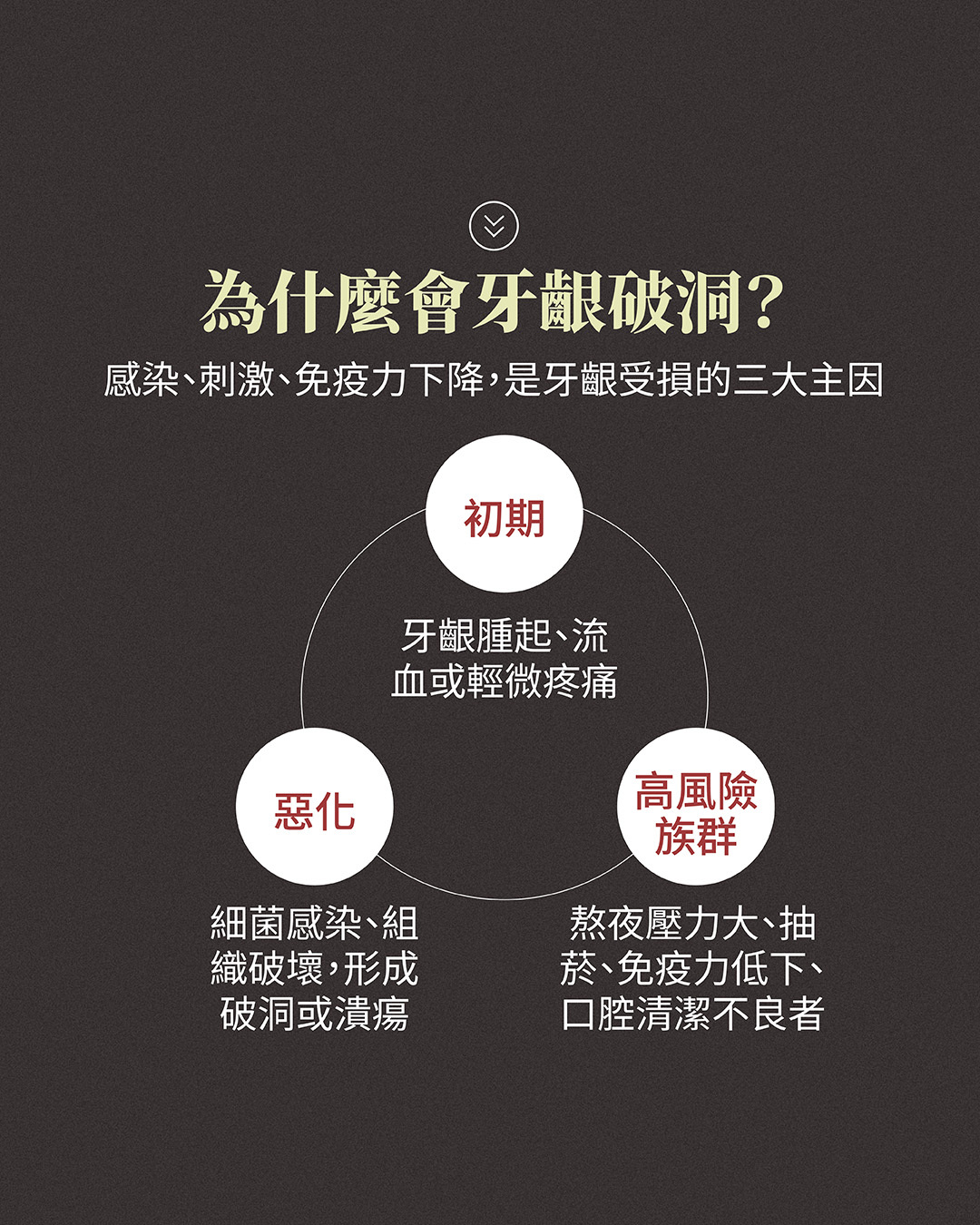

一、為什麼會牙齦破洞?常見成因與高風險族群

為什麼會牙齦破洞?

在臨床上,牙齦破洞原因分析主要與三大因素有關,牙齦受到刺激、感染或免疫力下降,並導致表層組織受損與發炎。一開始可能只是輕微的牙齦腫起或出血,但若感染持續惡化,牙齦組織會逐漸被破壞,最後形成疼痛的牙齦破洞或口腔潰瘍,下面整理出常見原因與高風險族群,幫助你快速判斷牙齦破皮、牙齦潰瘍或牙齦發炎的可能來源,也能更清楚該如何修復與預防。

分類 | 主要原因 | 具體說明 | 常見症狀 | 影響修復的關鍵因素 |

機械性刺激 | 假牙刮傷牙齦、矯正器磨牙齦、刷牙太用力 | 長期摩擦造成牙齦破皮或小傷口,細菌容易趁機感染 | 牙齦疼痛、出血、局部潰瘍 | 減少刺激源、改用軟毛牙刷、調整假牙或矯正器 |

感染與發炎 | 牙周病菌(P. gingivalis)過度繁殖、口腔細菌失衡 | 細菌破壞牙齦組織,引起腫起、潰爛或牙齦破洞 | 牙齦腫痛、出血、口腔潰瘍、口臭 | 維持口腔清潔、使用抗菌漱口水、定期洗牙 |

免疫力低下 | 睡眠不足、壓力、慢性疾病 | 免疫系統防禦下降,中性球與巨噬細胞反應失衡 | 傷口癒合慢、反覆牙齦破洞或潰瘍 | 充足睡眠、減壓、提升免疫力 |

營養缺乏 | 缺乏維生素 C、E、鋅 | 影響膠原蛋白生成與修復速度,延長牙齦破洞癒合期 | 牙齦出血、牙齦疼痛、牙齦發炎不易好 | 均衡飲食、補充維生素 C |

高風險族群 | 抽菸、糖尿病、免疫疾病、長期口腔潰瘍者 | 血液循環與免疫功能較差,牙齦容易受損或反覆潰爛 | 慢性牙齦破洞、潰瘍不癒、反覆感染 | 控制血糖、戒菸、加強日常保養 |

➤延伸閱讀:睡眠不足=加速老化?科學解密睡眠、抗氧化與青春修復力

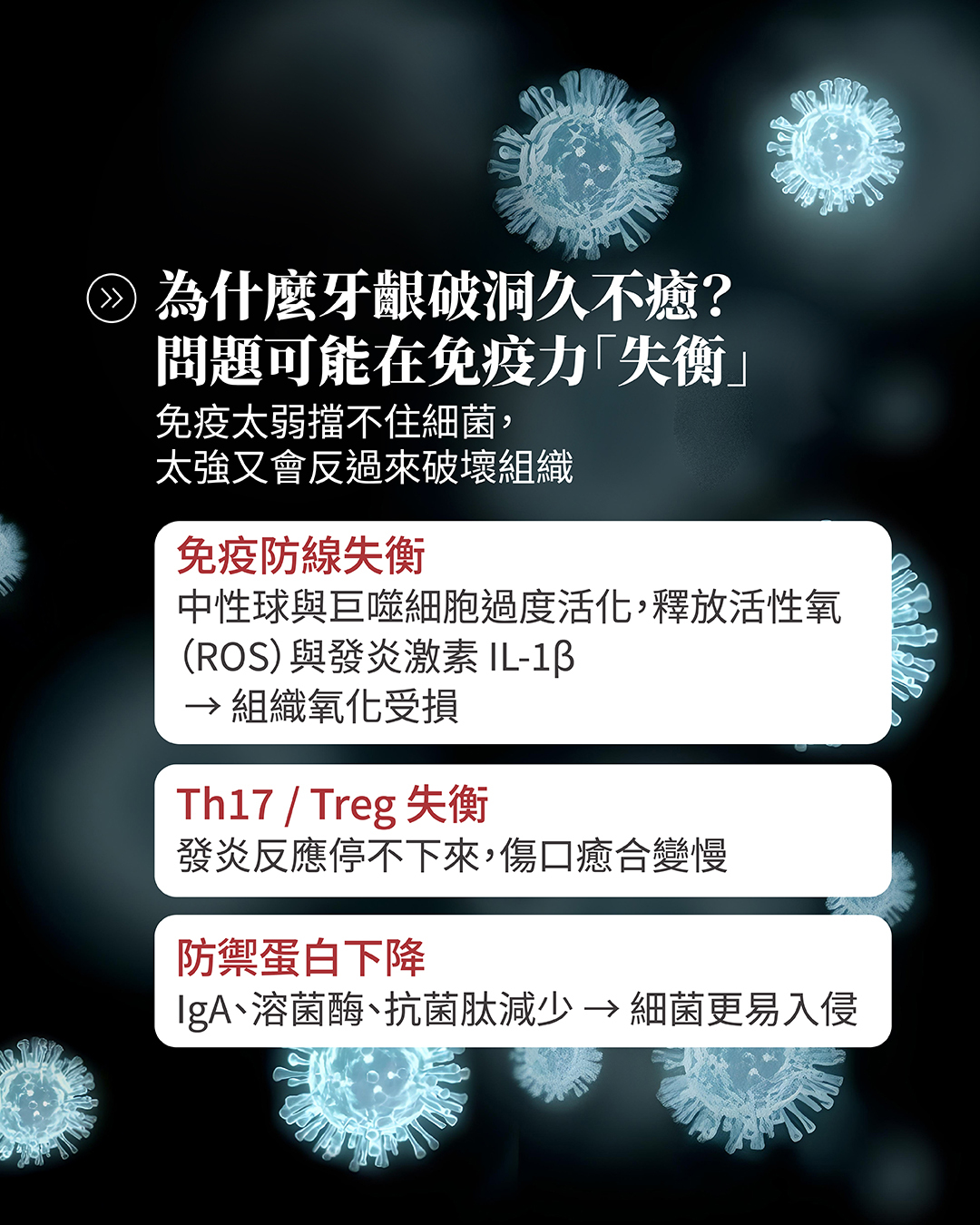

二、牙齦破洞與免疫力的關聯:從微生物到發炎反應

許多人以為牙齦破洞只是刷牙太用力或吃太燙的食物所致,但其實「免疫力」在其中扮演了非常關鍵的角色。牙齦組織是全身免疫細胞最密集、最活躍的地方之一,只要免疫防線稍有失衡,就可能讓細菌入侵、引起發炎與潰瘍。

免疫防線失衡:組織發炎與破裂的起點

當中性球與巨噬細胞過度活化時,雖能短暫抵禦細菌,但同時也會釋放過量的活性氧(ROS)與促炎細胞激素 IL-1β,導致牙齦組織氧化、微血管受損、甚至出現破洞。這也是許多牙齦潰瘍或牙齦發炎久治不癒的原因之一。

Th17 / Treg 細胞比例失衡:癒合速度變慢的關鍵

免疫系統中的 Th17 細胞主要負責發炎反應,而 Treg 細胞則負責抑制過度的免疫攻擊。當兩者比例失衡時,發炎持續不退、組織再生被延緩,牙齦破皮或潰瘍就難以癒合。這也是為什麼免疫力低下的人,即使牙齦破洞不大,也常拖很久才修復。

口腔免疫屏障:牙齦的天然防護罩

健康的唾液與齦溝液中含有 IgA、溶菌酶及抗菌肽等物質,能抑制細菌增生、維持牙齦黏膜完整。當免疫功能下降時,這些天然防禦蛋白含量減少,牙齦就容易出現潰瘍、破皮或細菌感染。

簡單來說,免疫系統太弱會讓牙齦無法有效抵禦細菌;免疫反應太強,則會造成組織發炎與破壞。要讓牙齦破洞修復順利,關鍵在於維持免疫平衡——睡得好、吃得營養、壓力不要太大,這些都比你想像中更重要。

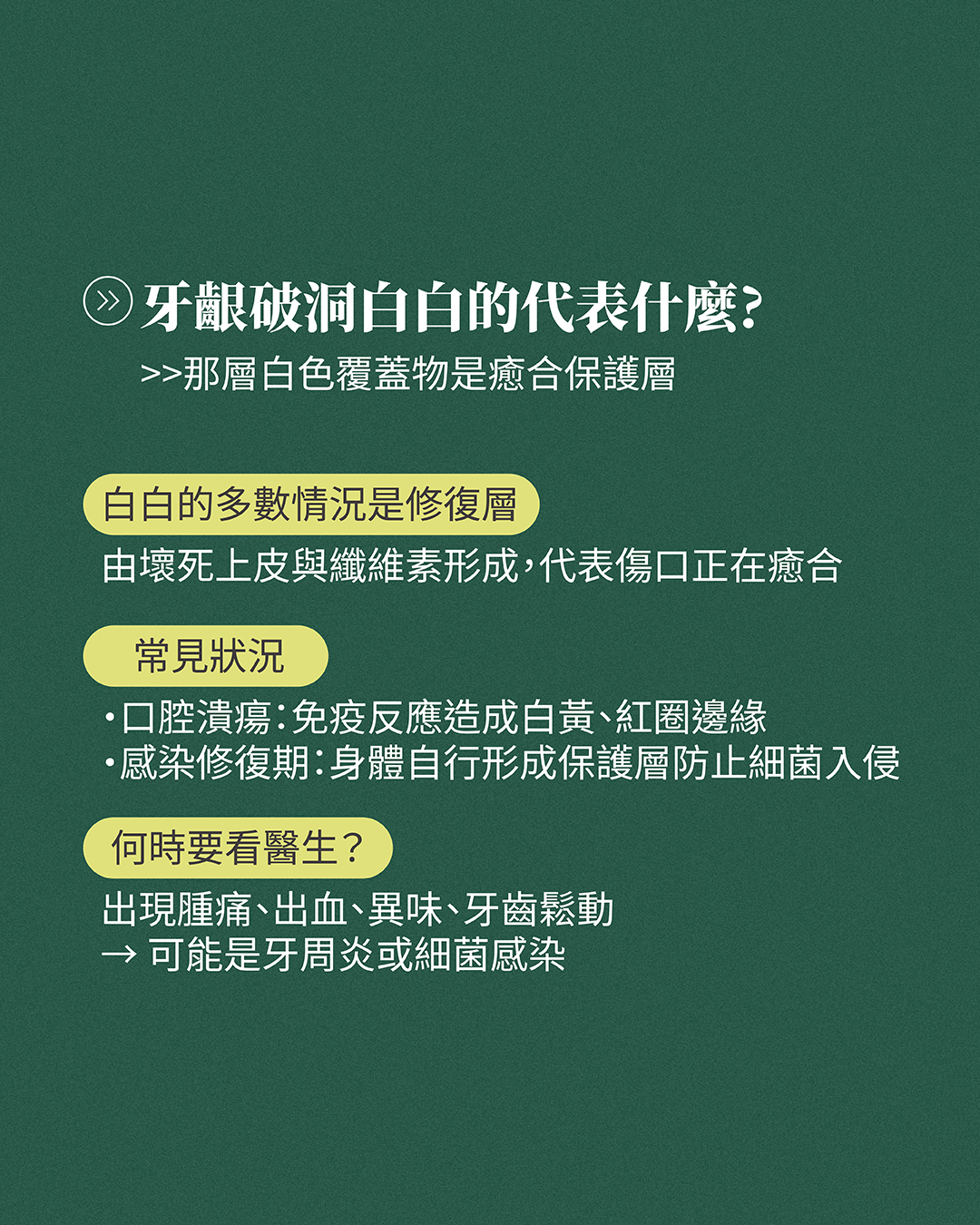

三、牙齦破洞白白的代表什麼?潰瘍還是感染?

很多人發現牙齦或口腔破洞後,照鏡子看到那一圈「白白的」區域,最先關心的就是:「牙齦破洞會痛嗎?」並且直覺會聯想到膿或感染。但其實,大多數情況下那並不是膿,而是牙齦黏膜受損後形成的修復層。這層白色或灰白色的物質是由壞死的上皮細胞與纖維素覆蓋構成,代表組織正在進入癒合階段。

常見情況包括:

若白白的區域伴隨明顯腫痛、出血、異味或牙齒鬆動,就要提高警覺,可能是牙周炎或細菌感染惡化。此時應儘早就醫,由牙醫師確認是否需要抗菌或清創治療。

平時可使用溫和的抗菌漱口水(如氯己定 CHX)、或含維他命 E 的牙齦修復藥膏來輔助修復。但若破洞超過一週仍未改善,就不應自行處理,以免延誤治療時機。

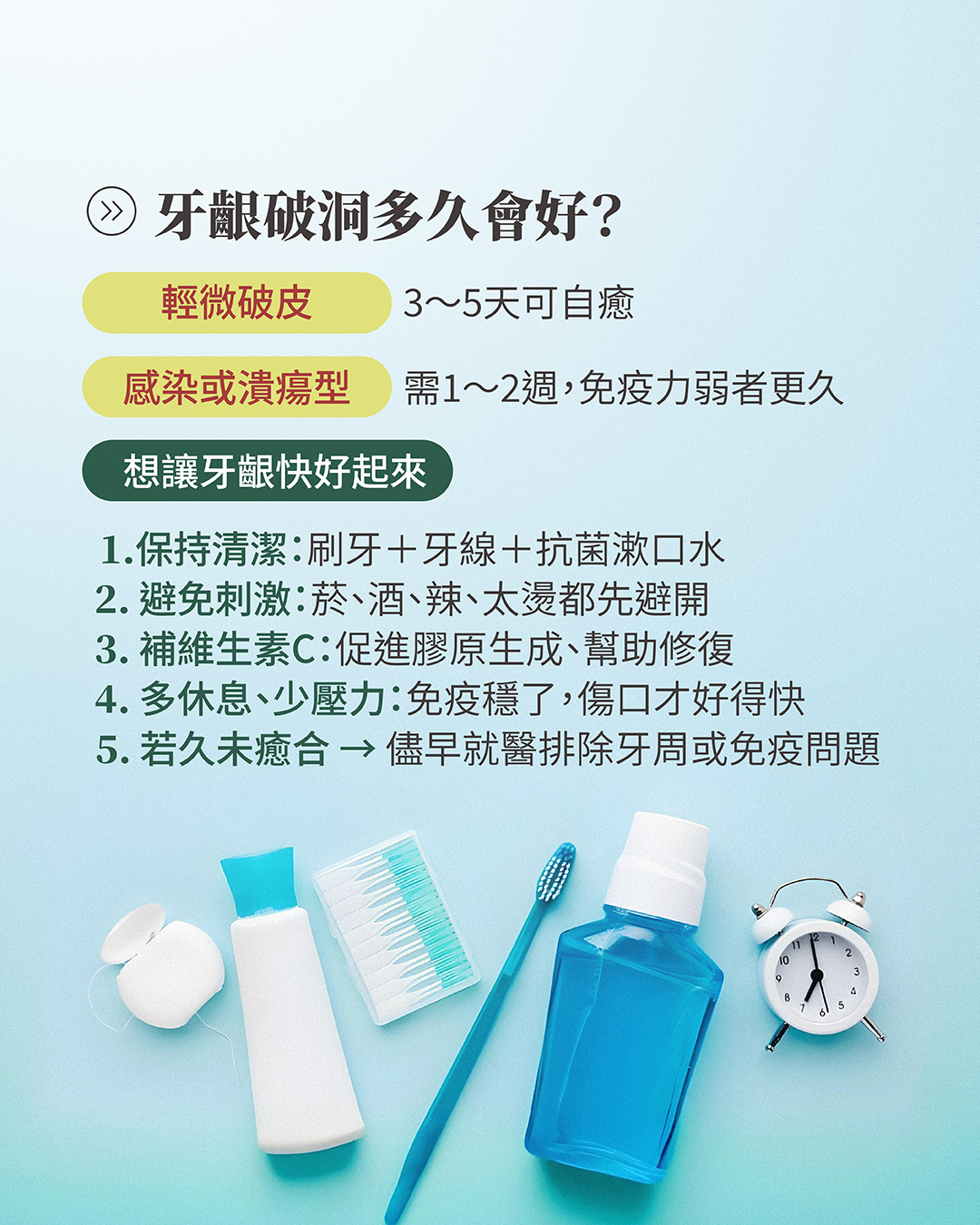

四、牙齦破洞多久會好?修復與保養重點

牙齦破洞要多久才會好,取決於傷口深度與身體的免疫狀況。一般來說,若只是輕微的牙齦破皮或小範圍牙齦傷口,多半3~5 天內即可自行癒合;但若是感染型或潰瘍性破洞,則可能需要1~2 週的時間,且若免疫力低或有糖尿病等慢性疾病,癒合期會更長。

想讓牙齦修復得更快,關鍵在於降低刺激、維持清潔與支持免疫系統:

1.保持口腔清潔:

每天刷牙與使用牙線,避免食物殘渣刺激傷口;可搭配抗菌漱口水減少細菌繁殖。

2.避免菸酒與刺激性食物:

酒精、辣味、過熱食物都可能延緩牙齦修復。

3.補充維生素 C 與抗氧化營養:

研究指出,維生素 C 可減少中性球產生的 ROS(活性氧),促進膠原蛋白生成與牙齦組織修復。

4.適度休息與減壓:

壓力會抑制免疫功能,讓牙齦潰瘍與破皮更難癒合。

5.必要時就醫:

若破洞持續疼痛、出血或反覆發作,應盡快由牙醫師檢查,排除牙周病或免疫相關疾病。

牙齦破洞的修復速度,反映的不只是局部狀況,更與整體免疫平衡與生活習慣有關。只要維持清潔、補充營養、讓身體有足夠休息時間,牙齦通常能在短時間內恢復健康。

➤延伸閱讀:又是火氣大惹得鬼?常嘴破、嘴角破的你必看全攻略

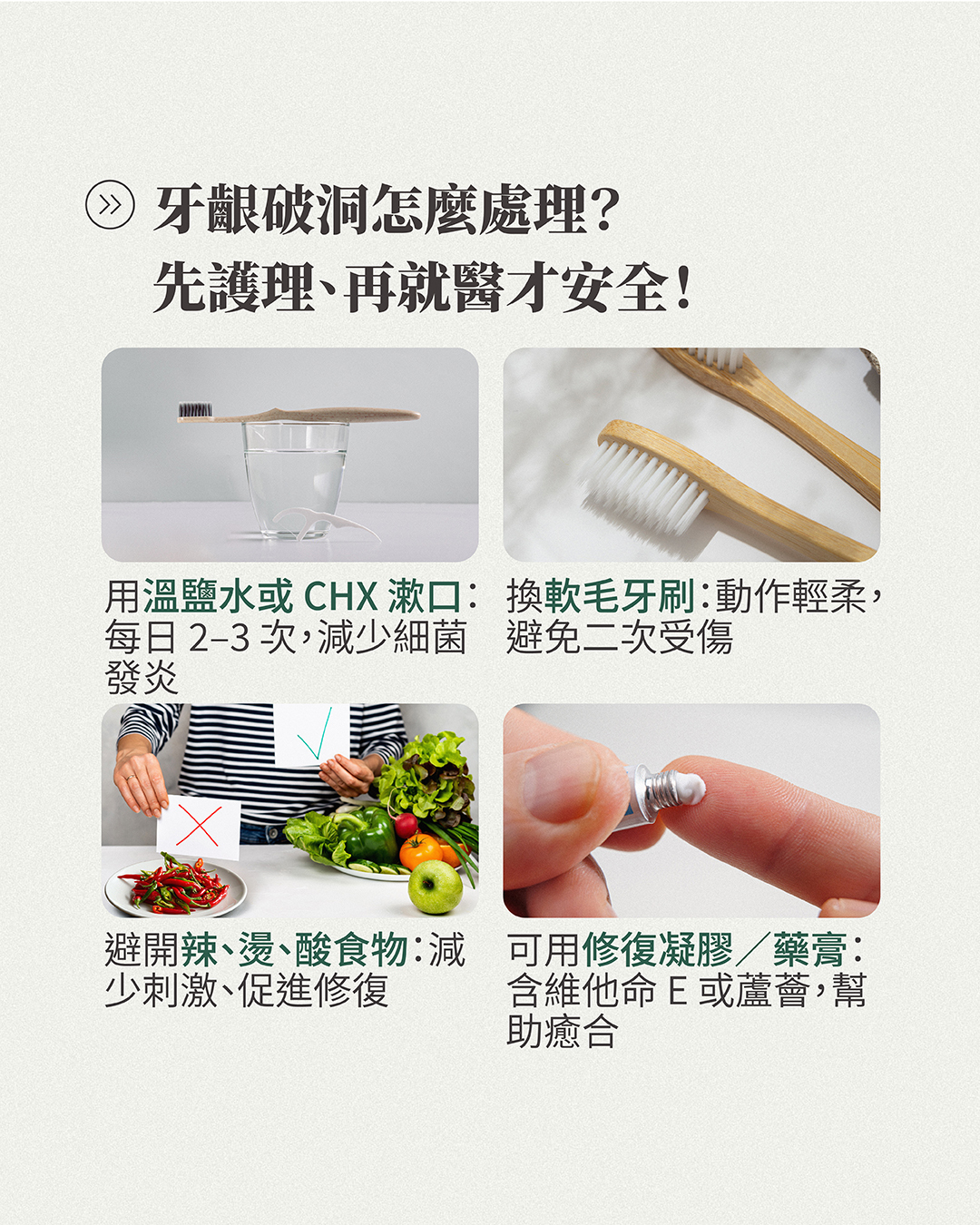

五、牙齦破洞怎麼處理?自我護理與就醫時機

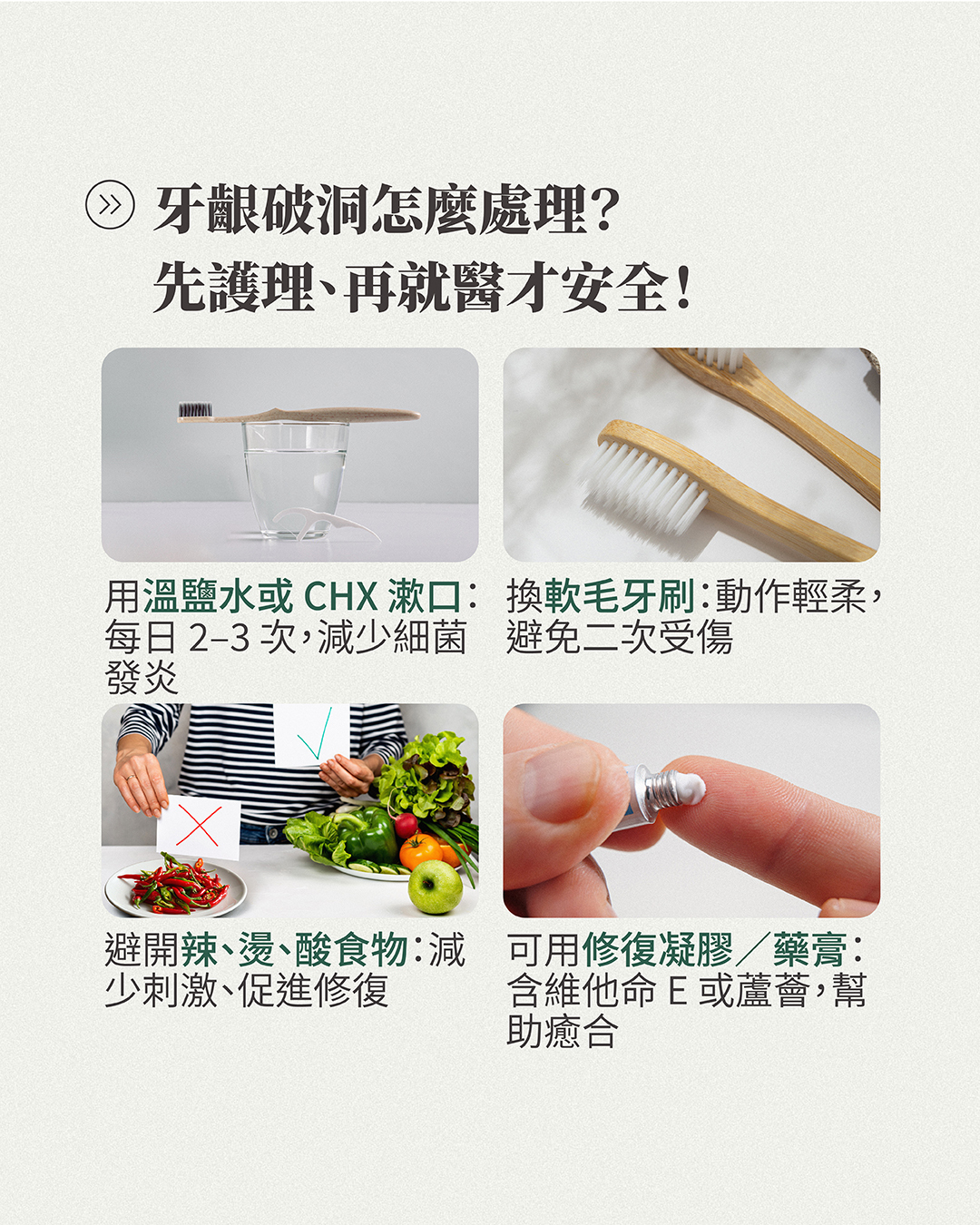

牙齦破洞非常常見,輕微的牙齦破皮或牙齦傷口,可以先透過日常清潔與抗菌漱口來幫助修復,但若處理方式不當,容易延誤修復或讓感染惡化。治療原則分為兩部分,居家護理與就醫時機,以下將統整說明 :

分類 | 處理方式/建議 | 適用狀況 | 注意事項 |

居家護理 | 溫鹽水或氯己定(CHX)漱口 | 輕度牙齦破皮、牙齦潰瘍初期 | 每日 2–3 次,可減少細菌與發炎;避免過度濃鹽水刺激 |

居家護理 | 使用軟毛牙刷、動作輕柔 | 牙齦破洞、牙齦出血者 | 避免硬毛牙刷與過度摩擦,防止二次受傷 |

居家護理 | 避免刺激性食物(辣、燙、酸) | 牙齦疼痛、口腔潰瘍時 | 減少刺激,加速傷口修復 |

居家護理 | 使用牙齦破洞修復藥膏或口腔凝膠 | 牙齦潰瘍、牙齦發炎、牙齦破皮 | 選含維他命 E、蘆薈或抗菌成分的產品;塗抹後避免立即進食 |

需就醫 | 破洞超過 10 天未癒合 | 可能為慢性感染或潰瘍性病變 | 應由牙醫師檢查,排除牙周病或其他病變 |

需就醫 | 伴隨牙齒鬆動、出血不止、劇痛 | 疑似牙周炎或深層感染 | 需專業治療,可能需要局部清創或藥物 |

需就醫 | 發燒、下顎淋巴腫大、口臭明顯 | 感染擴散或免疫反應異常 | 儘早就醫,避免感染惡化 |

需就醫 | 糖尿病、免疫疾病患者 | 牙齦修復力差、感染風險高 | 建議由醫師定期追蹤並控制全身疾病 |

六、預防牙齦再破洞的生活習慣與營養建議

牙齦破洞雖然多能自行修復,但若生活習慣沒有改善,很容易反覆發作。想要讓牙齦真正恢復健康、避免再次破皮或潰瘍,重點在於強化免疫力、減少刺激、持續保養,以下整理了四種建議提供參考:

1.補強免疫系統

免疫力是牙齦防禦的第一道防線。保持均衡飲食、充足睡眠與規律運動,有助於提升中性球與巨噬細胞的防禦功能,降低牙齦發炎與感染機率。長期壓力或睡眠不足,則會削弱免疫反應,讓牙齦更容易破洞。

2.提升抗氧化力

牙齦在修復過程中會產生自由基(ROS),若抗氧化力不足,組織容易持續受損。建議多攝取富含維生素 C、維生素 E、鋅、綠茶多酚等抗氧化營養素,有助於維持膠原生成與牙齦組織修復。

➤延伸閱讀:抗氧化食物排行榜:抗氧化力第一名的食物居然是它!

3.減少口腔壓力源

假牙或矯正器若佩戴不合,會造成長期摩擦,是牙齦破皮與潰瘍的常見原因。建議定期調整、避免邊緣壓迫牙齦。此外,像咬筆、咬指甲、咀嚼過硬食物等習慣,也會對牙齦造成微創傷。

4.定期牙周檢查

每 6 個月至少檢查一次牙周狀況,可提早發現牙齦炎、牙周袋或骨吸收等變化。及早處理牙菌斑與牙結石,不僅能減少牙齦發炎,也能降低牙齦破洞再發的風險。

七、常見問題 FAQ

Q1:牙齦破洞會自己好嗎?

輕微破皮通常可自行癒合,但若免疫力差或感染,需輔助治療。

Q2:牙齦破洞白白的是膿嗎?

不是膿,而是修復期的纖維素層;若伴腫痛或異味才考慮感染。

Q3:牙齦破洞代表免疫力差嗎?

部分是。研究顯示免疫調控失衡(Th17 ↑ / Treg ↓)會讓傷口癒合變慢。

Q4:牙齦破洞可以擦藥嗎?

可使用含維他命 E 或抗菌成分的局部凝膠;避免刺激性藥膏。

Q5:牙齦破洞反覆發作怎麼辦?

應評估牙周健康與免疫狀態,必要時進行血液檢查或專科治療。

參考資料:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4820049

https://bmcimmunol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12865-025-00713-8

https://www.mdpi.com/1422-0067/24/4/3158

延伸閱讀 :

• 多酚抗氧化怎麼吃最有效?功效、食物排行與保健應用

• 如何增加粒線體?從食物、運動到保健食品一次看