文章目錄

一、血清素是什麼?原來「快樂荷爾蒙」大多來自腸道

二、血清素的功效與功能:從情緒到腸道健康

三、血清素不足症狀與常見影響

四、血清素過多會怎樣?了解藥物與副作用

五、打造好情緒的關鍵:自然提升血清素的5個習慣

六、腸道菌相如何影響血清素?腦腸軸的關鍵連結

七、血清素如何影響睡眠與焦慮?揭開大腦放鬆機制

八、血清素補充方法與營養建議 : 從飲食到營養素的全攻略

九、常見問題 Q&A

一、血清素是什麼?原來「快樂荷爾蒙」大多來自腸道

血清素(Serotonin, 5-HT)是一種重要的神經傳導物質,與多巴胺並列為身體中的「快樂荷爾蒙」。它能幫助情緒穩定、調節睡眠與食慾,是維持心理與身體平衡的關鍵角色。

多數人以為血清素只存在於大腦,但其實 超過 90% 的血清素都在腸道中製造。那麼,血清素是如何產生的呢?

它是由一種名為「色胺酸(Tryptophan)」的胺基酸轉化而來,過程中需要維生素B6、B12與鎂等營養素協助。這些由腸道裡專門負責產生血清素的細胞所分泌的物質,會受到腸道菌相影響,進而影響整體情緒與健康。

所以我們「快樂的感覺」不只是大腦決定的結果,腸道也參了一腳。當腸道健康、菌相平衡時,血清素濃度也更穩定,人就更容易感到放鬆、心情平靜,也有助於維持良好的代謝與免疫功能。

➤延伸閱讀:色胺酸是什麼?除了幫助生成褪黑激素,也是你安心定神

二、血清素的功效與功能:從情緒到腸道健康

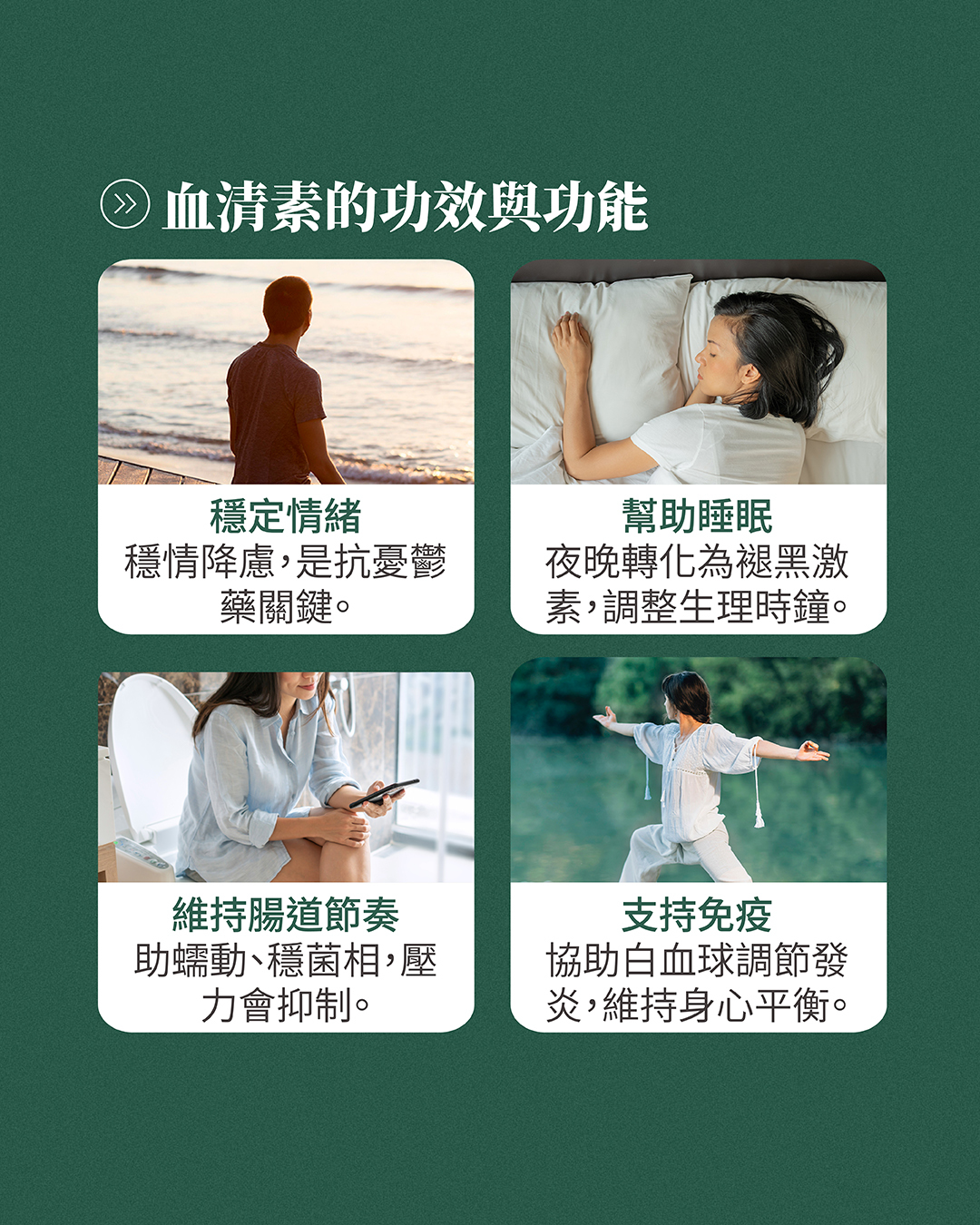

血清素的功能比我們想像的更全面,它不只是讓人「心情變好」的快樂荷爾蒙,更參與了情緒、睡眠、腸道與免疫等多重生理系統的調節。

1️.穩定情緒、降低焦慮

血清素是大腦中負責「情緒調節」的關鍵物質。當濃度維持穩定時,人會感到平靜、放鬆,並對壓力的耐受力更高。若血清素不足,則容易產生焦慮、煩躁,甚至陷入憂鬱狀態。因此,許多抗憂鬱藥(如 SSRI)都是藉由延長血清素作用時間來改善情緒失衡。

2️. 幫助睡眠與作息穩定

血清素同時是「褪黑激素」的生成來源。當夜晚來臨,體內的血清素會轉化成褪黑激素,協助我們入睡並維持生理時鐘的節律。這也是為什麼血清素不足時,常伴隨失眠或淺眠的狀況。

3️. 維持腸道健康與消化節奏

你可能沒想到,人體約九成的血清素都存在腸道中。它能刺激腸道蠕動、促進食物通過消化道,並維持腸道菌相的平衡。壓力荷爾蒙皮質醇若過高,會抑制血清素分泌,使腸道活動變慢,這就是壓力大時容易「腸胃打結」的原因。

4️.支持免疫與身體平衡

血清素也與免疫系統息息相關,能協助白血球調節發炎反應,幫助身體在壓力與病原之間保持穩定狀態。從心理到生理、從大腦到腸道,血清素功效都是維繫健康與情緒平衡的重要橋樑。

➤延伸閱讀:壓力一來就腹瀉? 醫學揭露「腦腸軸」:情緒如何悄悄牽動你的腸胃

三、血清素不足症狀與常見影響

血清素濃度若長期偏低,往往會同時影響情緒、睡眠與腸道功能。由於它參與了大腦與腸道之間的訊息傳遞,當血清素分泌不足時,整體身心狀態都容易出現警訊。

1️. 情緒低落與焦慮不安

血清素最廣為人知的功能就是穩定情緒。當分泌量下降時,人容易感到煩躁、易怒、焦慮,甚至陷入憂鬱情緒。許多人形容「心情好像被關起來」,其實與血清素濃度不足有關。雖然過去幾十年來,「血清素不足導致憂鬱症」是最廣為人知的假說。不過,最新研究也指出,憂鬱症與血清素缺乏之間並非單一因果,而是受到壓力荷爾蒙、基因與神經傳導路徑多重因素共同影響。

2️.睡眠品質下降

血清素不足會連帶影響褪黑激素的生成,使入睡時間延長、睡眠變淺,或半夜容易醒來。這也是許多焦慮與失眠患者的共同特徵。

3️. 腸胃與食慾問題

由於血清素也掌管腸道蠕動與消化節奏,當分泌不穩定時,可能出現腹瀉、便祕或腸躁症等症狀。同時,食慾也會受到影響,有些人會出現暴食或食慾不振的兩極變化。

總體而言,血清素不足的影響不只是「心情不好」,而是整個身心系統的連鎖反應。維持穩定的血清素水平,才能讓情緒、睡眠與腸道健康維持在理想狀態。

➤延伸閱讀:腸躁症讓你失眠睡不好?人體實驗最新發現,揭祕腸道與睡眠的雙向影響

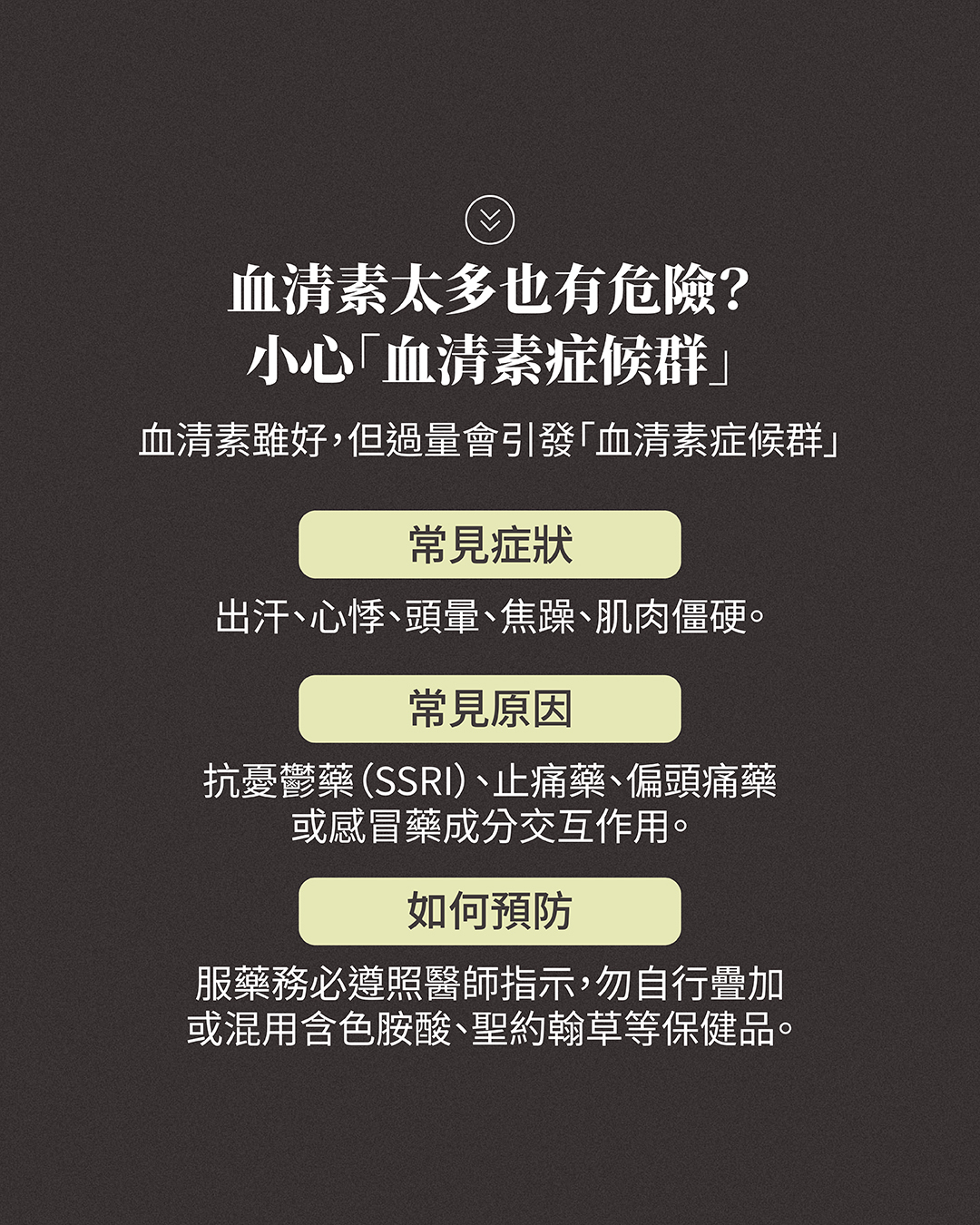

四、血清素過多會怎樣?了解藥物與副作用

雖然血清素對維持情緒與健康至關重要,但「太多」同樣會帶來問題。當體內血清素濃度過高時,可能出現一種危險的反應,稱為「血清素症候群」。這是常見的 血清素藥副作用,這通常是因為同時使用多種影響血清素傳導的藥物所導致,例如抗憂鬱藥 SSRI(選擇性血清素再吸收抑制劑)、止痛藥、偏頭痛用藥或感冒藥中含有的成分發生交互作用,讓血清素在神經系統中大量累積。

常見症狀與表現:

血清素症候群的症狀多樣,包括出汗異常、頭暈、心悸、顫抖、肌肉僵直、焦躁不安,嚴重時甚至可能出現高燒或意識混亂。這些反應通常在服藥後數小時內發生,若未及時處理,可能導致危險的生理併發症。

為何會發生血清素症候群?

多數情況下,血清素藥物的副作用多與「藥物交互作用」有關。例如,同時服用抗憂鬱藥、止痛藥、或是偏頭痛藥時,會使血清素累積過多。此外,一些提升血清素分泌的保健品或草藥(如色胺酸、聖約翰草)若與藥物並用,也可能增加風險。

如何預防與處理:

若懷疑出現血清素症候群,應立即停藥並就醫,讓醫師評估藥物組合與劑量。平時若需要使用影響血清素的藥物,務必遵循醫師指示,不要自行增加劑量或混用其他保健品。

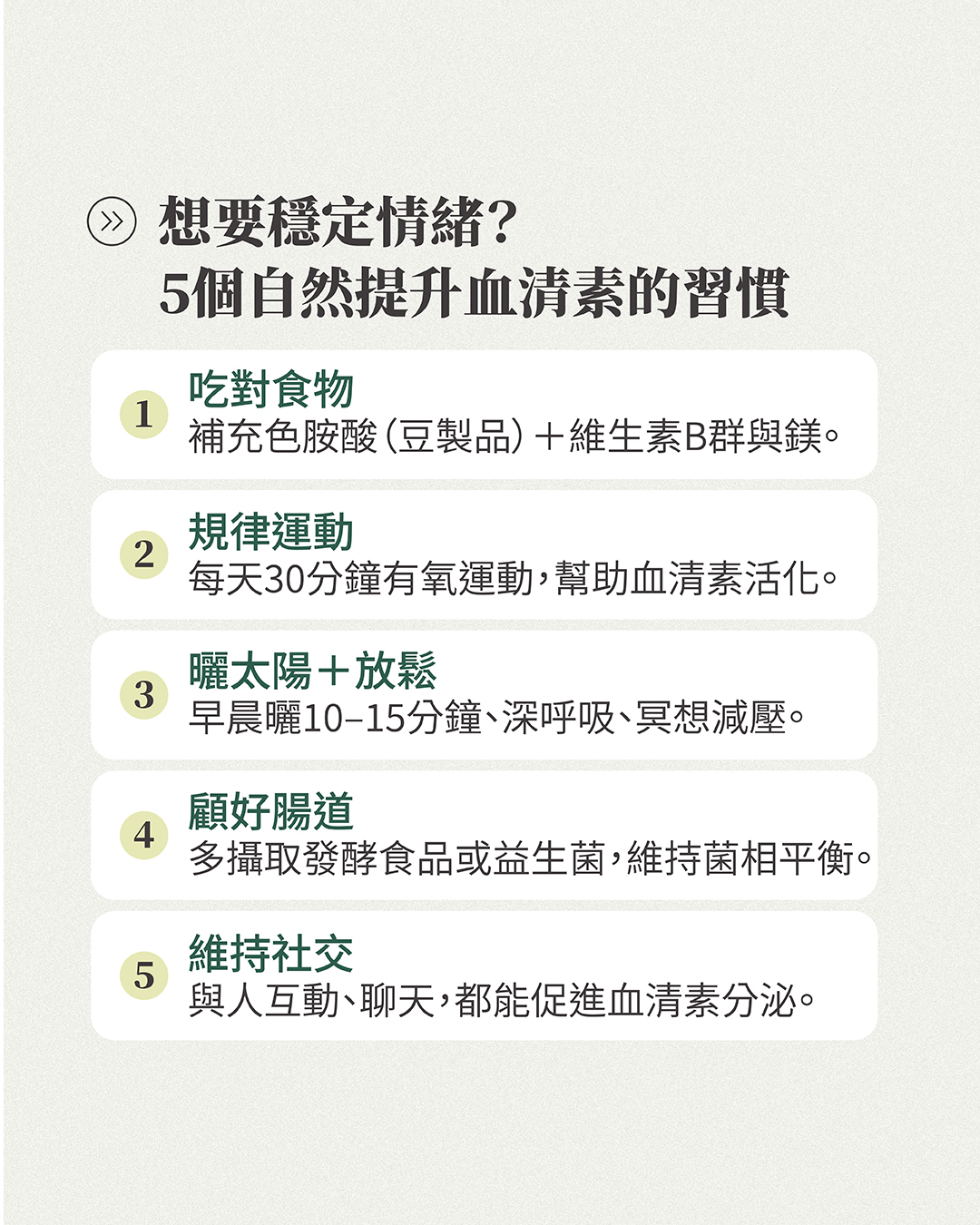

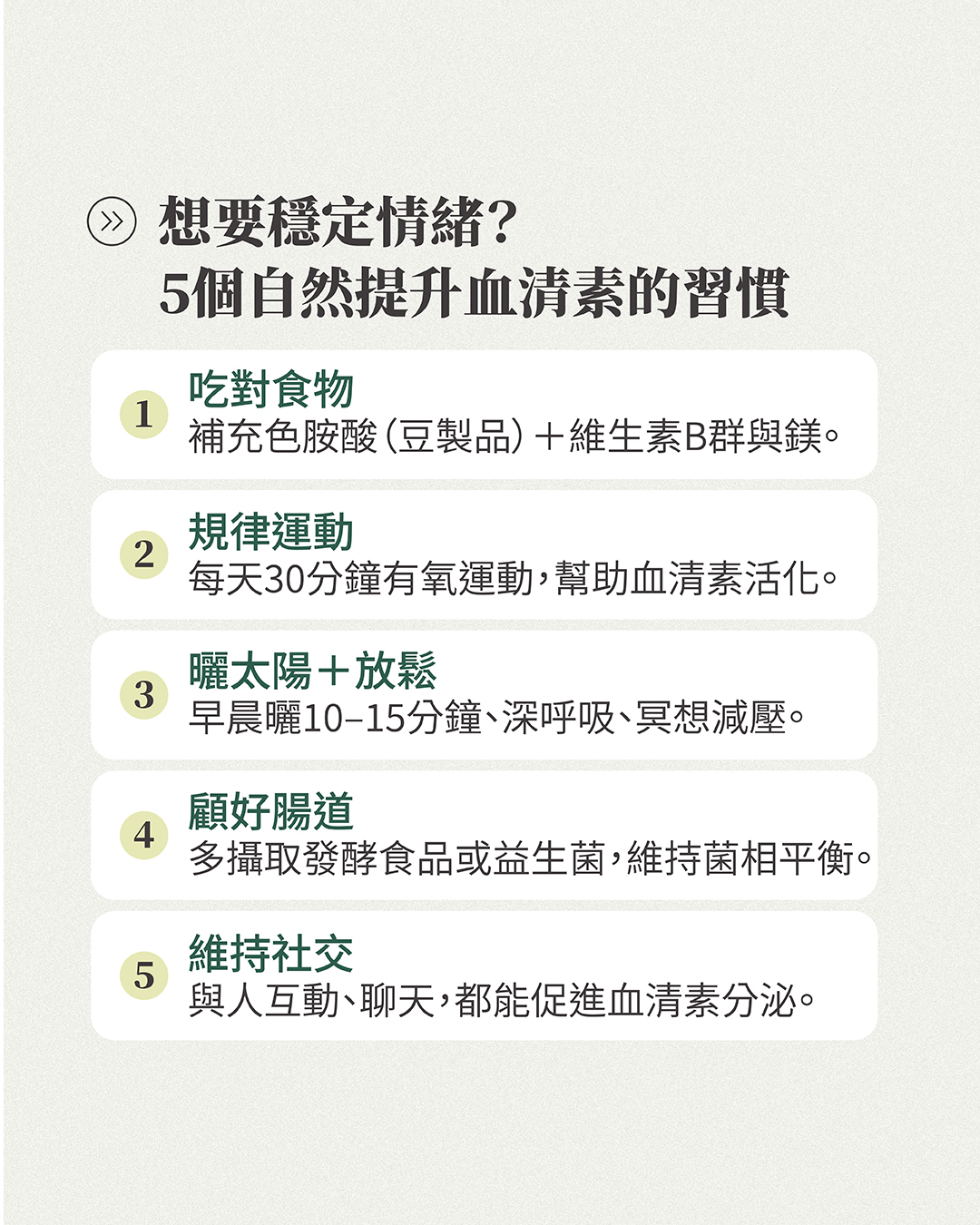

五、打造好情緒的關鍵:自然提升血清素的5個習慣

想讓情緒穩定、睡得更好,其實不一定要靠藥物。許多研究證實,透過生活方式的調整,就能自然地增加血清素分泌。想知道如何提升血清素嗎? 以下五個習慣,是幫助你打造「好心情體質」的關鍵。

1️. 補充富含色胺酸的食物

血清素由「色胺酸(Tryptophan)」轉化而來。常見的血清素食物包括堅果、豆製品、香蕉、雞蛋、乳製品等天然食物,並搭配維生素B6、B12與鎂等營養素,能促進血清素合成,穩定情緒與睡眠。

2️. 規律運動與充足睡眠

有氧運動能活化大腦血清素系統,減少焦慮與壓力。每天30分鐘的散步、瑜伽或慢跑都有幫助。良好的睡眠也同樣重要,睡眠不足會干擾血清素合成,讓情緒更容易低落。

3️. 曬太陽、放鬆與壓力管理

日照能刺激神經系統分泌血清素,每天早晨曬10~15分鐘太陽,是最自然的「情緒維他命」。同時可透過深呼吸、伸展或冥想,降低壓力荷爾蒙皮質醇的分泌,幫助身心放鬆。

4️. 維持腸道健康與益生菌平衡

九成以上的血清素來自腸道。若腸道菌相失衡,血清素生成也會受阻。可多攝取優格、味噌、泡菜等發酵食品,或補充益生菌,幫助腸道穩定,間接提升情緒與免疫力。

5️. 保持社交與人際互動

研究指出良好的人際關係能活化大腦的血清素迴路。與朋友聊天、陪家人吃飯或參與群體活動,都能促進血清素釋放。這不只是心理支持,更是生理上的「快樂反應」。

增加血清素的方法,就是養成這五個習慣,如此一來就能從飲食、運動、睡眠到心靈層面全面提升血清素,讓好情緒成為日常狀態。

➤延伸閱讀:益生菌功用、種類、最佳服用時機,快速易懂、越吃越健康!(上)

六、腸道菌相如何影響血清素?腦腸軸的關鍵連結

越來越多研究指出,血清素雖然與情緒有關,但真正決定它穩不穩定的關鍵,其實藏在腸道中。研究顯示,血清素與腸道健康之間存在密不可分的連結,所謂「腦腸軸(Gut–Brain Axis)」是大腦與腸道之間的雙向通訊系統,透過神經、免疫與代謝訊號彼此影響。這條通道的主角之一,就是腸道菌相。

腸道裡的益菌能釋放代謝物,刺激腸壁中專門製造血清素的細胞(EC 細胞),活化一種名為 TPH1 的酵素,進而促進血清素生成。當菌相健康、益菌充足時,血清素的產量自然穩定;相反地,若腸道菌叢失衡,血清素分泌會受到抑制,可能引發焦慮、腸躁症或免疫系統過度反應等問題。

研究也發現,補充特定的益生菌能幫助重建腸道菌相、改善腦腸軸功能。像是 Lactobacillus plantarum 與 Bifidobacterium infantis 等菌株,就被證實能提升血清素濃度、改善焦慮與睡眠品質。這些菌被稱為「心理益生菌(Psychobiotics)」,因為它們不只對腸道好,也能讓心情變好。

簡單來說,維持腸道菌相平衡不只是為了消化順暢,更是讓大腦保持快樂的關鍵。當腸道健康時,血清素才能穩定分泌,情緒、睡眠與免疫系統也會跟著回到理想節奏。

➤延伸閱讀:人體中有第二個大腦?腸腦軸線大解密

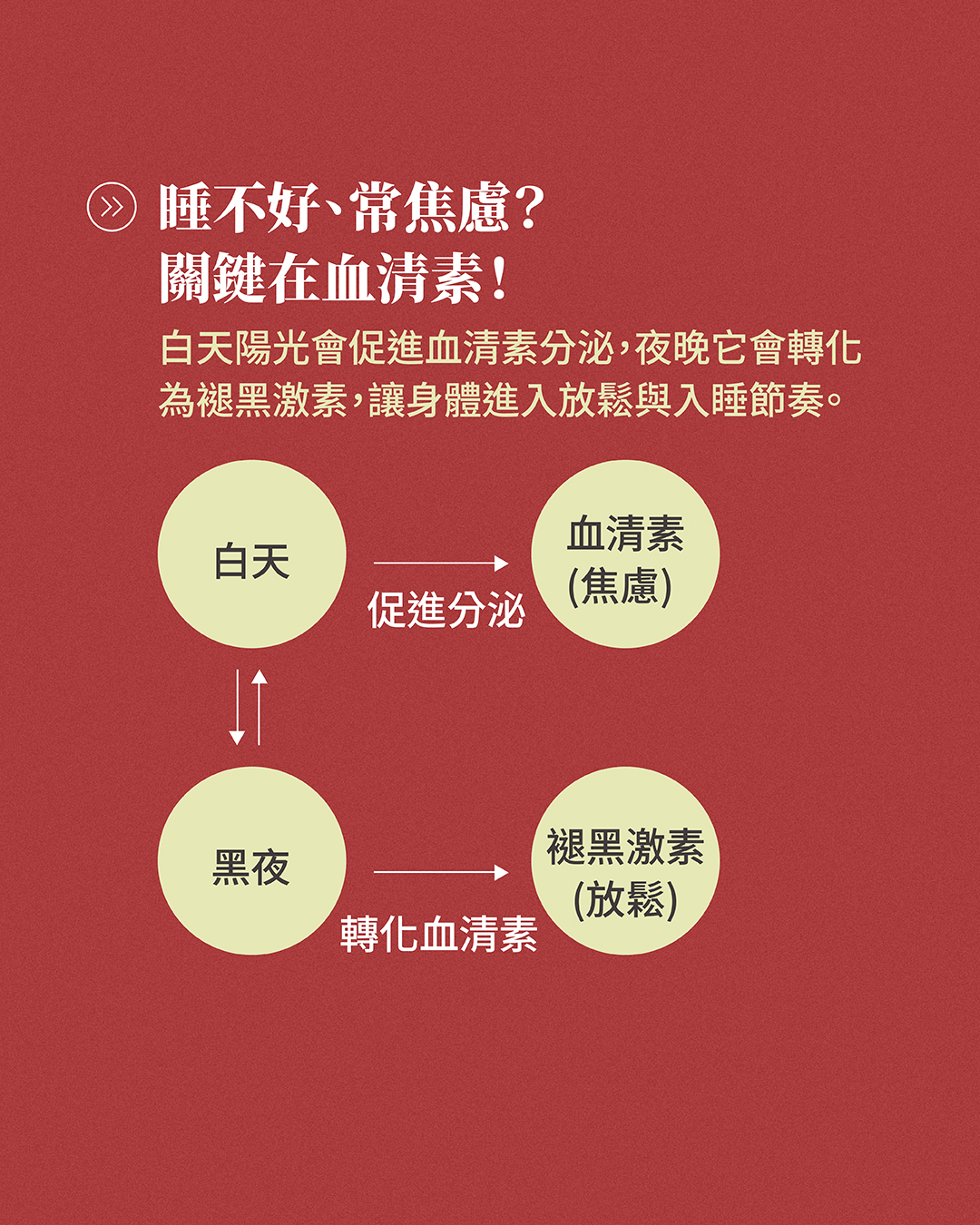

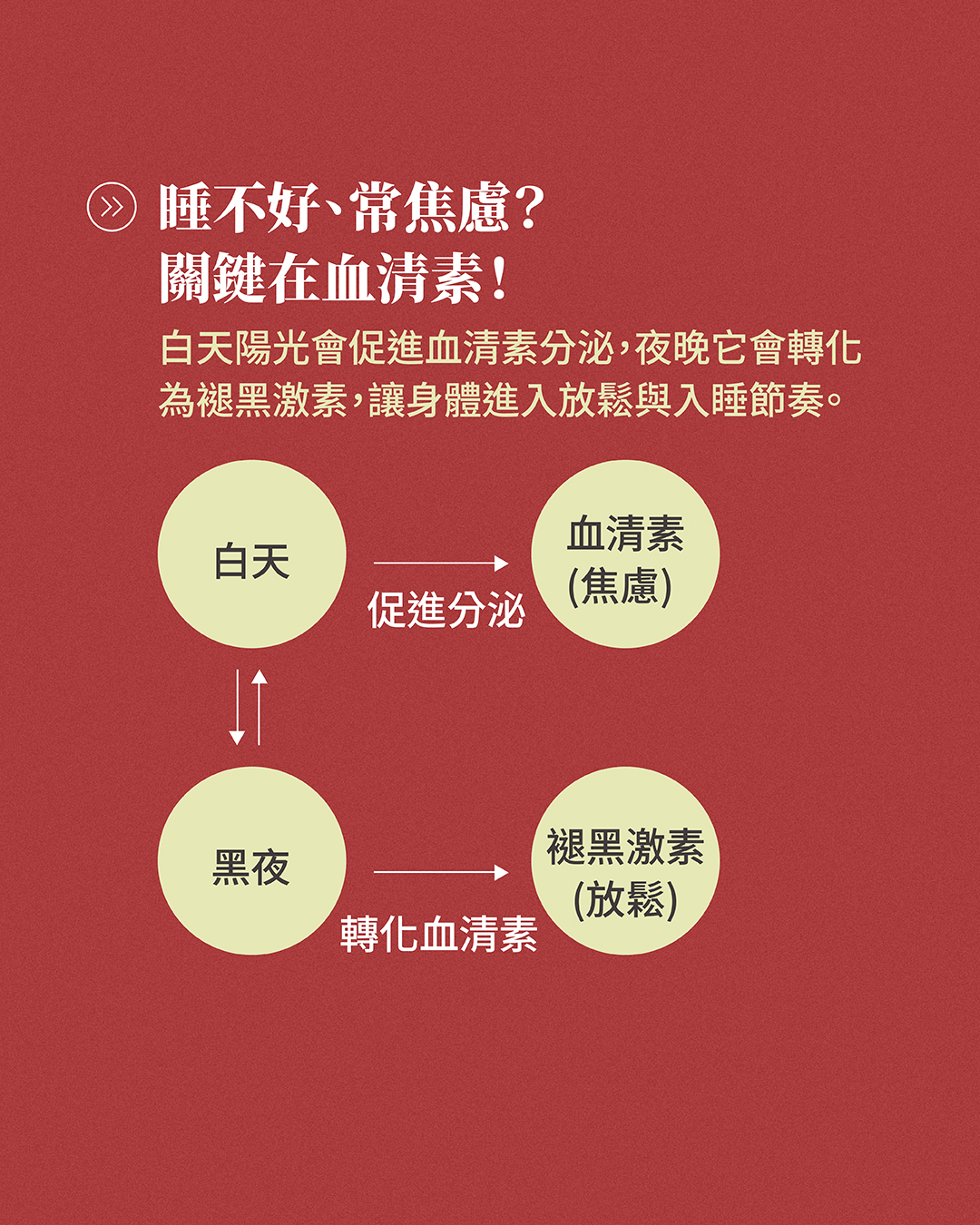

七、血清素如何影響睡眠與焦慮?揭開大腦放鬆機制

許多人在失眠或焦慮時,常以為是「壓力太大」導致,但實際上,血清素與睡眠的關係比想像中更密切。這種被稱為「快樂荷爾蒙」的物質,不只影響情緒穩定,也主導著我們的睡眠節奏。

白天時,陽光會刺激大腦分泌血清素,讓人感到有精神、思緒清晰。隨著夜晚來臨、光線變暗,這些血清素會逐漸轉化為「褪黑激素」,提醒身體準備入睡。當血清素濃度不足時,這個轉換機制就會受阻擋,導致入睡困難、淺眠或半夜常常醒來。長期下來,大腦難以恢復穩定節律,睡眠品質自然越來越差。

除此之外,血清素也與焦慮密切相關。研究發現,焦慮症患者在大腦前額葉與杏仁核的血清素活性普遍偏低,這些區域正是負責情緒控制與恐懼反應的中樞。當血清素傳導不穩定時,情緒調節功能會下降,人就容易對外界刺激過度敏感,陷入緊張、焦慮甚至恐慌。

但也不用太過緊張,規律運動、充分日照與穩定的睡眠作息,都能自然提升血清素的分泌,重新啟動大腦的「放鬆迴路」。當血清素維持在理想水平時,睡得更深、情緒更穩,整個人也會恢復從容與能量。

八、血清素補充方法與營養建議 : 從飲食到營養素的全攻略

想穩定情緒、改善睡眠或緩解焦慮,除了調整生活習慣,也能從血清素保健食品著手。血清素的生成需要多種血清素營養素共同參與,因此補足原料與輔助營養,才能讓血清素的合成順利進行。以下整理了幾種與血清素補充推薦,幫助你從飲食中打造穩定好情緒。

類別 | 主要來源/成分 | 功能重點 | 注意事項 |

色胺酸(Tryptophan) | 豆製品、乳製品、堅果、香蕉、雞蛋 | 血清素的主要原料,幫助穩定情緒與睡眠 | 與碳水化合物一起攝取可提升吸收效率 |

維生素B6/B12 | 魚類、雞肉、蛋、牛奶、深綠蔬菜 | 協助血清素合成,維持神經穩定 | 缺乏易出現疲倦、情緒不穩 |

鎂(Magnesium) | 堅果、燕麥、深綠蔬菜、可可 | 幫助放鬆神經、減少壓力荷爾蒙 | 過量可能導致腹瀉 |

益生菌(Probiotics) | 優格、味噌、泡菜、發酵食品 | 維持腸道菌相平衡,促進血清素生成 | 選擇具臨床研究支持的菌株(如 L. plantarum, B. longum) |

保健食品補充 | 色胺酸、5-HTP、綜合維他命配方 | 提供完整血清素營養支持 | 避免與抗憂鬱藥(SSRI)同時高劑量使用 |

總結來說,血清素的補充關鍵不在單一成分,而是整體營養的協調與腸道的健康。從飲食、營養到生活節奏同步調整,才能讓「快樂荷爾蒙」自然穩定運作。

九、常見問題 Q&A

Q1:血清素能檢測嗎?有沒有「正常值」可以參考?

可以透過血液或尿液檢測血清素,但臨床主要用於研究,非診斷標準。

Q2:咖啡或酒精會影響血清素嗎?

過量咖啡因與酒精都可能抑制血清素合成,導致情緒起伏。

Q3:腸躁症與血清素有關嗎?

有。腸道血清素過多或過少都可能導致腹瀉型或便秘型 IBS。

Q4:補充色胺酸會不會讓血清素太高?

一般食物來源不會造成過量;需大量藥物或劑量錯誤才可能導致血清素症候群。

Q5:壓力大時為什麼會「血清素下降」?

長期壓力使皮質醇升高,干擾色胺酸代謝路徑,使血清素合成減少。

Q6:益生菌有特定菌種能促進血清素嗎?

研究指出 Lactobacillus plantarum、Bifidobacterium infantis 等菌株與血清素提升有關。

Q7:血清素能檢測嗎?有沒有正常值可以參考?

可以。臨床上可透過血液或尿液檢測血清素濃度,但主要用於研究與輔助評估,而非情緒診斷的標準。一般來說,血清素血中濃度約為 101~283 ng/mL(奈克/毫升) 被視為正常範圍。若數值偏低,未必等於情緒異常,仍需綜合睡眠、壓力與整體健康狀況判斷。

參考資料:

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4393509

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25078296

https://www.nature.com/articles/s41380-022-01661-0

https://www.mdpi.com/2075-1729/14/10/1280

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4662178

【延伸閱讀】